試運転列車に乗っていた時のこと【理工学部 宮本岳史教授】

おせっかいな研究広報さん

大学教授のバックグラウンドに迫る

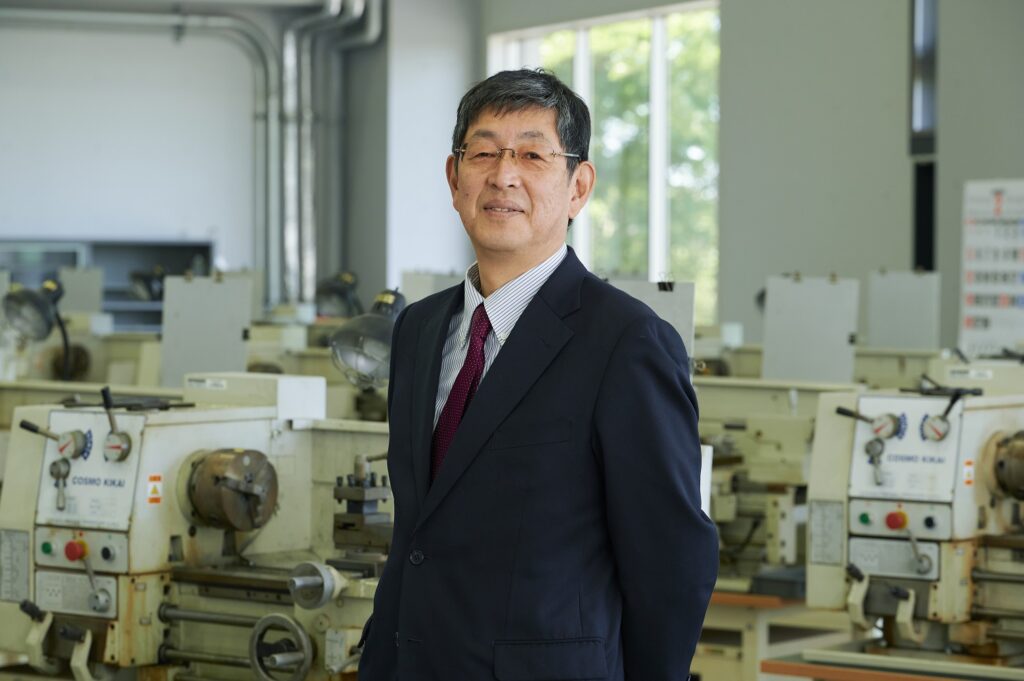

明星大学 理工学部 宮本岳史 教授(鉄道車両の運動と機械力学の研究室)

「民間の鉄道会社では手をつけられないテーマこそ、大学で研究する意義がありますね」と列車の脱線事故の研究をしている宮本岳史教授は語ります。

宮本教授の前職は、鉄道総合技術研究所の車両力学研究室長(当時)で、事故を未然に防ぎ、乗客の命を守るための技術や対策を長く研究されてきました。

鉄道や安全の研究は言うまでもなく、公共交通の安全を確保するために極めて重要で社会的な責任もあります。でもきっと、携わっている方たちは「わくわくする」部分を持ち合わせているはず。

今回は宮本教授に「わくわくする瞬間」を特別に語ってもらいました。

緊張すれども、わくわくする仕事でした。

試運転列車に乗ることは、緊張すれども、わくわくする仕事でした。

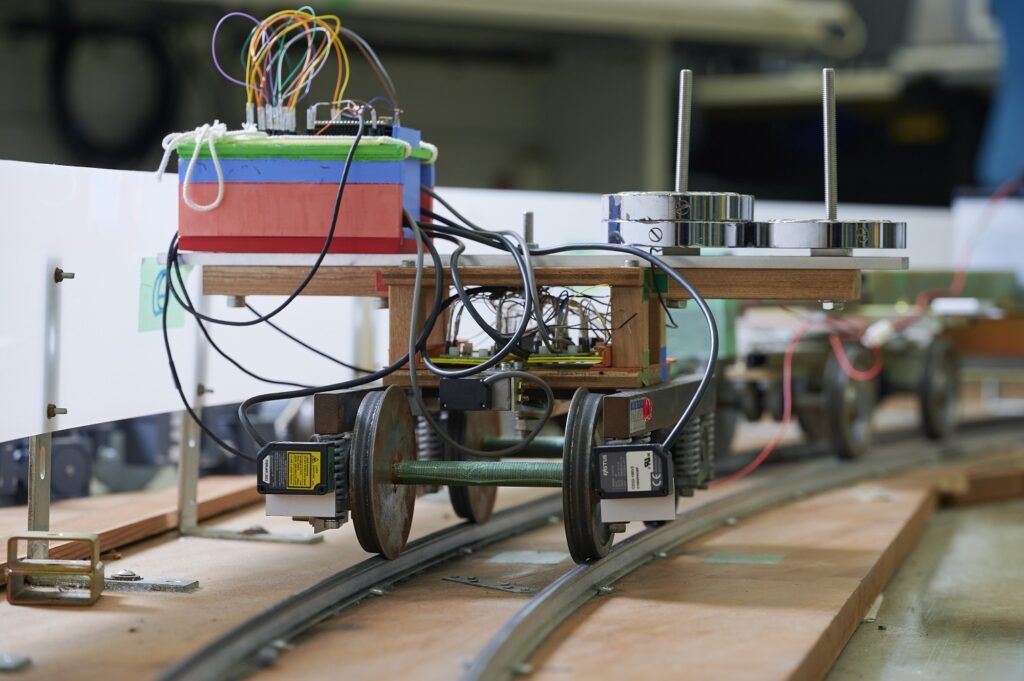

ぼくらの乗る試運転列車は、新車の性能試験だったり、新機能の確認試験などです。この中でも、速度向上試験は多くの場合、線路閉鎖と呼ばれる特別の扱いをして、同じ区間を繰り返し走行して少しづつ速度を上げて、目標速度まで安全性を確認するものです。

例えば、夜中23時頃、車両基地に集合しミーティングを行います。その後、最終列車通過までの間、試験車両の中で準備作業を行い、発車を待ちます。

走行安全性の試験は、レール上が乾いた状態で行うことが定位のため、雨が降りだしたら試験中止になります。ただし、他の試験項目もあるので、多くの場合は走行は行われます。

その他、急なトラブルなどで、列車ダイヤが大きく乱れた場合にも試験中止になります。急な中止は、準備が無駄になるだけでなく、その後の日程調整が大変です。

試験列車が走るためには、線路など地上設備の保守作業の時間を割いて設定しているため、今日中止だから明日走る、とは行きません。

走行試験には、とても多くの人が関わっているので、試験実施責任者のみならず関係者は、皆、日程調整に奔走します。走行試験を実施するのは、JRなど鉄道事業者の方達ですが、ぼくのような測定実務にあたるのは、鉄道事業者の方々に加えて、試験の専門職、車両や部品などのメーカーの方達です。

今日は九州、明日は北海道、その次は本州内と国内を飛び回っているような試験関係の人達も結構いました。

最高速 記録の更新

ぼくが現役で走行試験に当たっていた頃は、日本国内を複数の試験列車が、あちらでもこちらでも速度向上を図る時代でした。

途中、最高速記録を更新したときの走行試験に、巡り合うこともありました。

なんだか”最高速””記録更新”この言葉の響きには感動するものがあります。その場に居合わせることができたことが嬉しい、誇らしく感じたものです。

ぼくの仕事は、単純に、車輪に作用する力を測定し、出力されるデータを見て、安全性を判断するものです。

今の速度で安全であれば、+10㎞/h速度を上げることになったりします。

汗かいて、車両を走らせている訳でもなく、むしろ走行する車両にとっては、単なる荷重です。それでも最高速が出たときには確かに嬉しかった。

終列車後の始発列車が通るまでの間、試験列車は走ります。明け方に車両基地に戻り、後片付けして、走行試験の振り返りのミーティングを行い一夜の試験終了です。

その後、運が良ければ朝食時間にビジネスホテルに帰り、シャワーを浴びて日中に寝ます。

走行試験はまとめて連夜やることもありましたし、飛び飛びの日程だったりですが、いづれにしても長期に及ぶものでしたが、やりがいのある仕事でした。

おわりに

今回はなかなか聞く機会のない、終列車後に行われている走行試験の思い出を語ってもらいました。宮本教授のお話を伺うとき、「鉄道事故」という重たいテーマに対する使命感を感じると同時に、好きなものに携わる「楽しみ」や「誇り」を感じるので、わくわくします。

そして、好きなものを追求する姿勢は、研究(鉄道)以外にも。

毎回テーマにあわせた素敵な文章が綴られる「わくわく機械屋」をLiTの大学教員コラム集で連載しています。宮本教授が機械とともにわくわく生きてきた心持を紹介するコラムです。ぜひこちらも読んでくださいね。

①舫う

古くから発達してきた乗り物「船」。北海道洞爺湖(とうやこ)遊覧船でのアルバイトの思い出が綴られています。

②ねこバス

となりのトトロのねこバス。実は理想の公共交通?

ひとこと

年月掲載

*内容・経歴は取材もしくは執筆時のものです。