超小型衛星を組み合わせて

宇宙からの地球観測に挑む

宮村 典秀

理工学部 総合理工学科/データサイエンス学環

教授/博士(工学)

宇宙システム研究室

宇宙光学を専門に、小型衛星の研究開発に取り組んでいる宮村典秀教授。最新の研究では、フォーメーションフライング技術を用い、災害検知に役立つ超高精度な大口径望遠鏡を実現しようとしている。補償光学の技術を活用する新しいアプローチで、世界初の衛星開発を目指す。

災害検知に役立つ

超小型衛星の開発に挑む

宇宙から地球を観測し、気象予測や災害検知、地球温暖化対策などに重要な役割を果たしている人工衛星。これまでは、大口径の望遠鏡を搭載した大型衛星が主流だったが、近年、大学や企業の最先端技術を結集した小型人工衛星の開発が進んでいる。

宇宙光学が専門の宮村典秀教授も、人工衛星開発に情熱を燃やす一人だ。これまで大学や企業との共同研究で、数kg~数十kgの小型衛星の開発に取り組んできた。現在は、「超高精度衛星編隊飛行(フォーメーションフライング)」という、世界でまだ誰も成功させていない技術を使った超小型人工衛星の研究開発に挑んでいる。

「宇宙工学技術の進展によって、最近は小型衛星でも、高度400~600kmの低軌道から、地上にある1mのモノを識別できるほど高い分解能での観測が可能になってきています。しかし低軌道上では、90分程度で地球を1周することや、地球の自転により、同じ場所を常に観測し続けることができないという課題があります。これでは、例えば山火事などが発生した場合、迅速に発見できない可能性があります」と宮村教授は課題を説明する。例えば小型衛星数百基を低軌道上に投入し、地球の自転に合わせて順番に観測していくという方法も考えられるが、現実的な実現可能性はかなり低いと言わざるを得ない。「一方で気象衛星が周回している静止軌道上なら、3万6000kmもの高度があり、地球の自転と同期するため、同じ場所を観測し続けられます。しかし今度は、遠方から観測できるような超高分解能を持つ大口径望遠鏡が必要になり、小型衛星には搭載できません」と言う。

フォーメーションフライングと補償光学を融合した

合成開口望遠鏡を開発

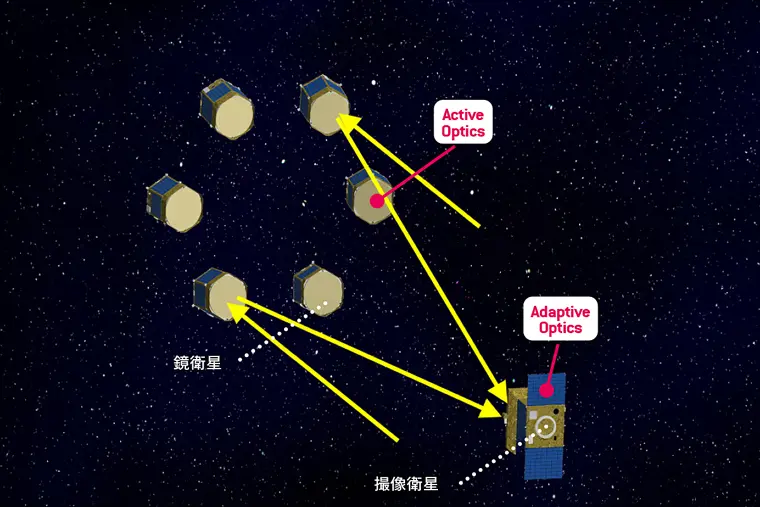

この難題を解決する方策として注目されているのが、フォーメーションフライング(FF)という技術だ[図1]。宇宙空間に小型の鏡衛星を複数並べ、それらを合成することで、大口径望遠鏡に匹敵する高分解能を得ようというものだ。「しかしこれを実現するためには、鏡衛星に搭載された鏡の相対的な位置や姿勢を数μm単位で精密に制御する技術はもちろん、鏡のわずか数μmのズレを検知するセンシング技術も必要です」。世界中の宇宙開発機関や企業が開発にしのぎを削っているが、フォーメーションフライングによる光学系の実現はいまだ誰もなし得ていない。その中にあって宮村教授らは、超高精度FFの研究開発に、能動光学(Active Optics)*1と補償光学(Adaptive Optics)*2を組み合わせた斬新なアプローチで、世界の先頭に躍り出ようとしている。

*1 能動光学:主鏡を直接制御する技術

*2 補償光学:光の波面歪みを補正する技術

現在進める東京大学との共同研究では、まず6機の鏡衛星を使った超高精度FFを開発し、数㎜レベルの分解能の実現を目指している。だがこれだけでは、地球観測に求められる高い分解能は達成できない。そこで能動光学系を使って、鏡そのものの位置・姿勢を精密に制御することで、数μmレベルまで精度を高めようとしている。しかしこれでもまだ精度は十分ではない。そこで活用するのが、宮村教授が研究する補償光学の技術だ。

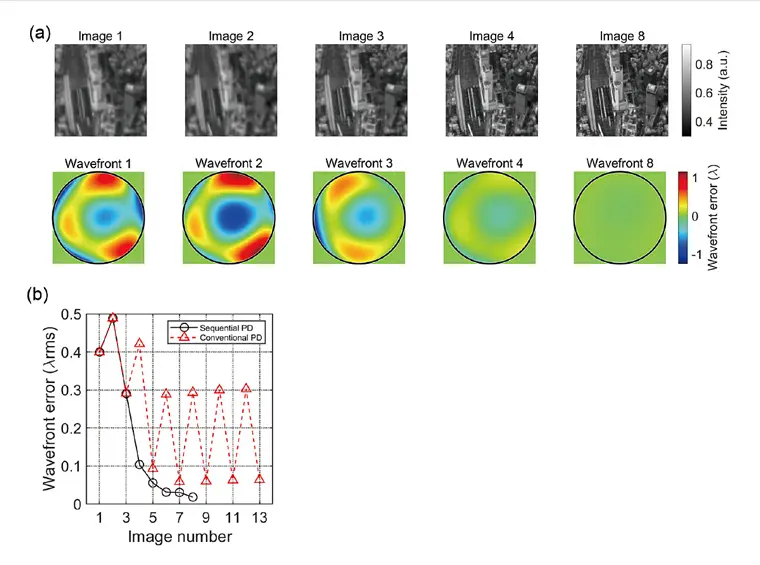

「具体的には、反射面の形状を柔軟に変えられるデフォーマブルミラー(可変形鏡)という素子を使って、最後まで残る光の波面の歪みを補正することで、観測波長の数分の一精度を達成しようと考えています」と言う。能動光学と補償光学の技術を統合することで、FFだけでは実現の難しい超高精度を狙うというわけだ。

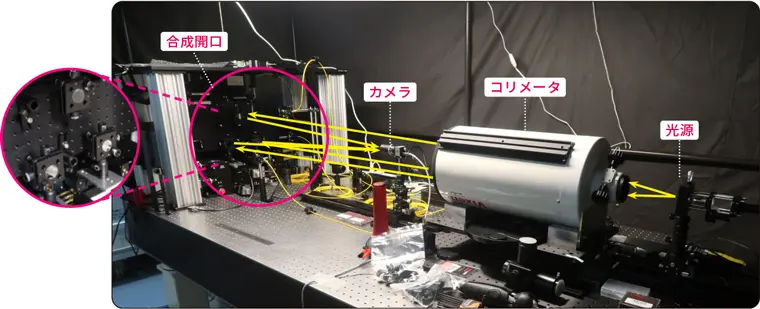

宮村教授らは、実際に小型の合成開口望遠鏡シミュレーターを作製し、地上で実証実験を実施[図2]。考案した手法で、想定の光学性能を達成可能であることを確認している。

補償光学は、もともと地上からの天体観測の際に、大気の揺らぎを補正するために使われてきた。「この技術をまったく異なるアプローチで、宇宙からの地球観測に生かす。チャレンジングな試みだからこそ、面白い」と宮村教授。「それに加えてやっかいなのは、人工衛星が故障したり不具合が起きたりした場合、地上にある観測装置と違って、現地に行って修理できないところです。そのため自律的に調整する仕組みをあらかじめ作っておく必要があります。それも、難しくも面白いところです」と、やりがいを語る。

N. Miyamura, M. Hirose, and S. Sato, “Sequential phase diversity for wavefront correction using a deformable mirror with modeling errors,” Appl. Opt. 62, 7931-7937 (2023)

世界初FFミッションの

宇宙実証を目指して

宮村教授は新たに東京大学、名古屋大学と共同研究をスタートさせている。それらの研究プロジェクトが、それぞれ2024年末にJAXA宇宙戦略基金の研究開発テーマ「高精度衛星編隊飛行技術」に採択された。

今後は、それぞれの研究グループで、世界に先駆けてFF技術による先進的なミッションの実証実験を計画している。これらの研究でも宮村教授の宇宙光学技術を役立てる予定だ。

将来、宮村教授らの研究から生まれた人工衛星が、地球を観測する日を期待して待ちたい。

宮村 典秀

理工学部 総合理工学科

データサイエンス学環

教授/博士(工学)

宇宙システム研究室

専門分野

航空宇宙工学

キーワード

小型衛星、宇宙光学系、補償光学系、リモートセンシング、フォーメーションフライン

研究室HP

宮村研究室教員情報

明星大学教員情報 宮村 典秀熊本県出身。田舎育ちのため、多摩地区は自然が多く過ごしやすいと感じている。ランニングが趣味で、スマートウォッチで10年近く走ったデータを集めて楽しんでいる。高校・大学時代、楽しそうに研究の話をする先生方に研究意欲をかきたてられた。自分もそういう姿を学生に見せ続けたい。

2025年9月掲載

*内容・経歴は取材もしくは執筆時のものです。