歴史的建造物に

新たな息吹を

齊藤 哲也

建築学部 建築学科

教授 / 博士(工学)

建築史・建築再生研究室

既存の建物を解体せずに新しい価値を与えて使い続けていく「アダプティブ・リユース」が近年日本でも盛んに行われるようになっている。齊藤哲也教授は、1990年代後半からイタリアで調査を開始。現在は国内のアダプティブ・リユースの事例調査とともに提案も行っている。

イタリアの歴史的建造物の

アダプティブ・リユースを研究

古い町家を改装したカフェ、廃校になった学校の校舎を再利用したホテルなど、歴史的な建物にリノベーションを施し、生まれ変わらせた施設が人気を集めている。

既存の建物を解体せずに転用し、新しい価値を与えて使い続けていく。こうした建築活動は「アダプティブ・リユース」といわれる。齊藤哲也教授は、日本ではまだほとんど注目されていなかった1990年代後半頃から、イタリアのミラノ市を中心にアダプティブ・リユースの事例を精力的に研究してきた。

「昔は、建物を壊さずに修理したり、用途を変えながら使い続けることが当たり前で、こうした営みは、世界各地で行われてきました。イタリアでは1960年代以降、歴史的文化的価値のある建造物を再利用する際、改修するだけでなく、できるかぎり歴史的文化的価値を維持・保存することも求められるようになりました」と齊藤教授。改修に対する考え方にも、時代によって変遷があるという。「今日的な保存修復の理念が提唱され始めたのは、19世紀頃からです。当時は改修する場合、建設時から後に加えられた装飾や建築的要素を取り除き、オリジナルの姿を取り戻すことが重視されました。しかし現代では、建築物の歴史的な変化も含めてすべて価値あるものとみなし、歴史的経緯の中で加えられた部分も含めて最大限保持し、新しく改修する部分は、その差異が後の時代でも確認できるように配慮するというのが、主流の考え方になっています。そのため古い部分と新しい部分で材質を変えるなど、差異や違いを明確にする改修が重視されています」

齊藤教授は、ミラノ市で文化財指定されている歴史的建造物について、詳細な調査を実施。建造物の建設年代や規模を調査するほか、どのような用途に転用されたのかを分類し、それぞれの特徴を明らかにしている。特に転用活用に注目し、計画的・意匠的な観点から、建造物の転用状況を研究した。その一つとして焦点を当てたのが、修道院建築だ。

調査によると、修道院建築の形態的特徴は、地域や建設年代によって異なるものの、今日見られる共通の特徴として、一辺30~50m程度の長方形の中庭と、その四方を囲む各室の集合からなる翼部とで構成されていることが挙げられる。また転用後の用途としては、美術館や博物館の他、大学を主とする教育機関が多くを占める。

建築的介入にも特徴や傾向があるという。その一つが、間仕切り壁などの壁面構成の変更や、窓・出入口などの開口部の変更によって、転用する用途に適した内部空間への積極的な介入が見られることだ。その際には、後に取り外しが可能な軽量パネルが用いられるなど、歴史的建造物を最大限傷つけずに保護する工夫が施されている。また階段やエレベーター、スロープといった上下方向の動線の増設も数多く確認された。「さらに現代用途への転用で不可欠なのが、設備の更新です。ここでも歴史的素材の損壊を最小限に抑えるために配線や配管の増設が制限され、電気や情報、空調などの配線・配管はデザインの一部となって露出した状態で、新しいものに更新するなどの工夫もされていました。後世へ引き継ぐことを目的とする歴史的建造物の改修では、各種の建築要素が持つ異なる更新サイクルとともに、未来の改修可能性も考慮することが必要です」と考察している。

青梅の建物と街並みの魅力を

再発見し、再生する

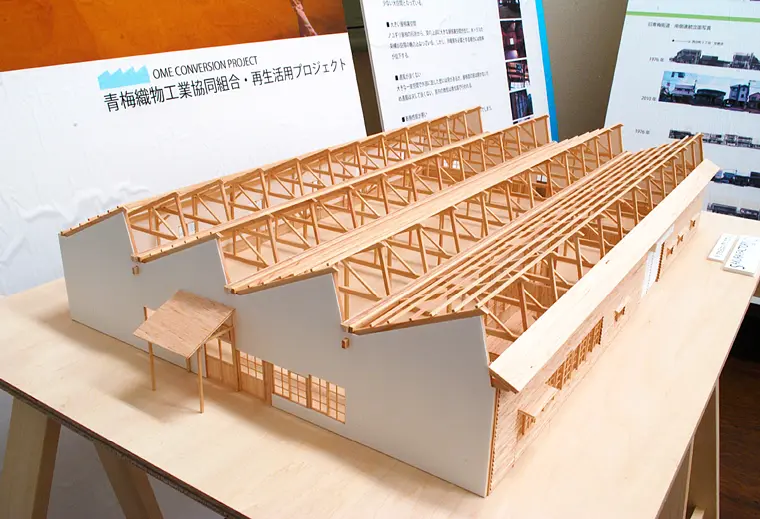

齊藤教授は、日本の歴史的建造物のアダプティブ・リユースについても研究範囲を広げている。その一つに、東京都西部・青梅市にある青梅織物工業協同組合の建物群と周辺の街並みを調査した研究がある。

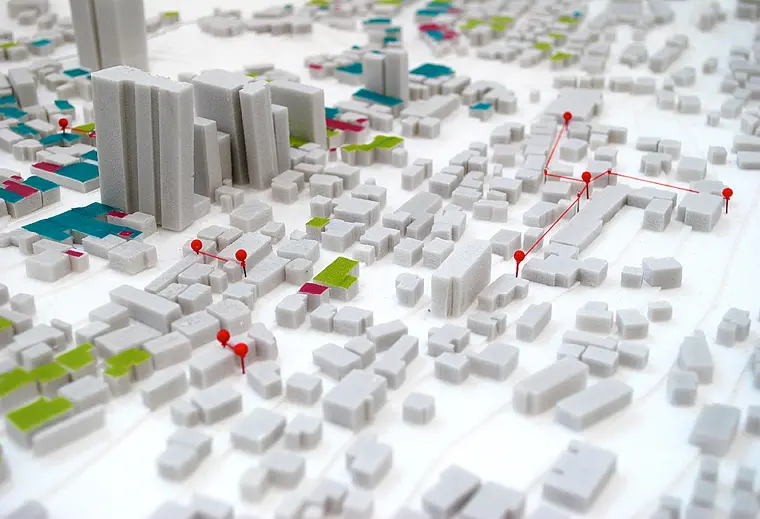

「青梅は、江戸時代から宿場町として栄えてきました。現在も青梅駅周辺や旧青梅街道沿いに、各年代の特徴を色濃く残す蔵や町家、店舗と住居が一体化した看板建築が数多く点在しています」。当初、青梅織物工業協同組合から、同組合の保有する建物群の再生を視野に設計を依頼されたが、齊藤教授は「建築群だけでなく、まち全体を再生し、その魅力を面的に広げることが重要」と提案し、周辺地域も含めた現状調査を実施した。

2010年5月~8月までの調査期間で、蔵48件、町家80件、看板建築162件を抽出し、用途や分布などを分析した。「蔵のいくつかは、住居や店舗として転用されており、古い町家や昭和の雰囲気を残す看板建築は、旧青梅街道に面して広く分布していることも分かりました」。また建築物の大多数を占める看板建築が、旧青梅街道に面して広く分布していることも判明した。齊藤教授らの研究知見を元に、その後、地域全体を巻き込んでアダプティブ・リユースの取り組みが進められている。

100年続いた老舗旅館の

建物再生案を提案

さらに齊藤教授は、実際にアダプティブ・リユースの設計・提案も行っている。青梅市で約100年続いた料亭旅館「河鹿園(かじかえん)」もその一つだ。「建物は、1925年頃に建設された帳場兼主屋の他、1930年頃に数寄屋座敷など複数の和風建物が連なる造り。各建物をつなぐ渡り廊下の雰囲気や川の景色が美しく、それを生かす再生案を提案しました」と言う。「河鹿園」は2020年に国の登録有形文化財(建造物)に登録され、現在は美術館に生まれ変わっている。

「これからも世代を超えて長く使い続けることで、地域の文化となる建築のあり方を探求していきたい」と齊藤教授。ますます研究意欲を燃やしている。

齊藤 哲也

建築学部 建築学科

教授 / 博士(工学)

建築史・建築再生研究室

専門分野

建築再生、建築意匠

キーワード

再生、保存、再利用、転用、適応、アダプティブ・リユース、イタリア

教員情報

明星大学教員情報 齊藤 哲也東京都出身。休日は、自然に触れたり、美術館や建築を巡るのが楽しみ。旅先では、よく石を拾う。魅力的な形とそこに刻まれている地域性に惹かれる。好きな食べ物は、朝のコーヒーと午後のチョコレート。学生時代はテニス部で、現在も趣味で続けている。

2025年9月掲載

*内容・経歴は取材もしくは執筆時のものです。