ロボットとの会話から

ストレス度を予測し、

メンタルヘルス改善をサポートする

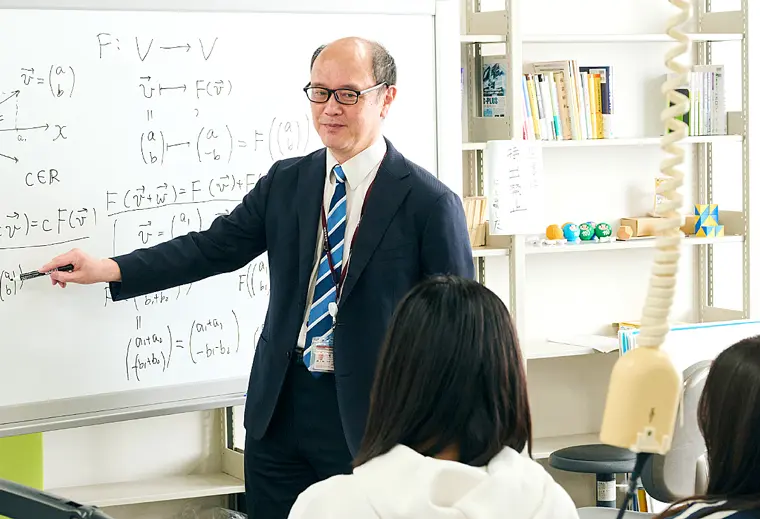

小暮 淳

データサイエンス学環

教授/博士(科学)

数理・データサイエンス研究室

社会のあらゆる分野で、科学的なデータに基づいて認識・分析・説明するデータサイエンスが不可欠になりつつある。小暮 淳教授は、研究・教育に留まらず、社会のさまざまな分野と連携し、データサイエンスの実践可能性を探っている。

社会のあらゆる分野で重要性が増す

データサイエンス

誰もがインターネットにアクセスでき、あらゆるところに膨大なデータがあふれる現代社会では、データサイエンスの重要性が飛躍的に増している。

「データサイエンスとは、数学や統計学、機械学習、人工知能(AI)などを駆使してデータを解析し、そこから有益な洞察を得ようとするアプローチのこと。科学的な手法によってデータの中に新たな価値を見出す、実践的な学問分野です」と、小暮淳教授は説明する。エビデンスデータに基づいて科学的・客観的に認識・予測・分析・判断・説明するアプローチは、近年、経営や金融、マーケティングといった、以前からデータが重視されてきた分野だけでなく、ありとあらゆる業種・職種においても不可欠なものになりつつある。

データサイエンスの身近な活用例として、小暮教授は、学生と共に行った研究事例を挙げた。野球評論家が毎年行うプロ野球の順位予想をデータ分析し、どの評論家の予想が的を射ているのかを評価しようというものだ。

100人を超える評論家が、プロ野球ペナントレースの順位を予想したデータと、実際の最終的な順位データとを過去10年以上にわたって分析。予想データと最終順位データとの相関係数を算出し、両者の相関関係を明らかにした。相関係数(r)は、-1≦r≦1の値を取り、rが高いほど、予想と結果の相関が高い、すなわち予想の確度が高いと解釈できる。「相関係数を用いることで、評論家の予想を同一基準で評価・ランク付けすることが可能です。こうしたスポーツ分野でも、データサイエンスは様々な種目で活用されています」と、小暮教授は言う。

企業との共同研究により

ストレス度の定量化を実現

小暮教授は、企業との共同研究にも積極的に取り組み、データサイエンスの社会的な実践にも力を注いでいる。

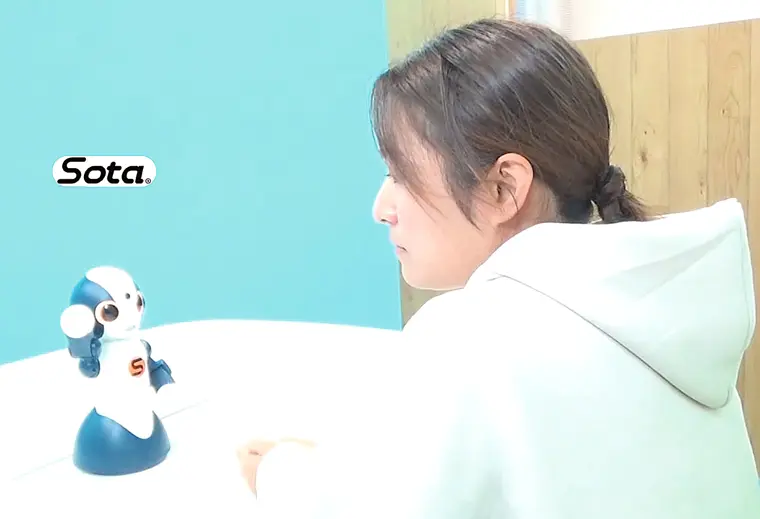

成果の一つが、株式会社ミクロスソフトウエアとの共同研究によって開発した同社の新サービス「DTage*」だ。「DTage」では、AIを搭載したロボットが人と会話し、そのデータを分析して人の悩みや不安、困りごとを把握するという。経済産業省や厚生労働省が推進する「健康経営」に寄与することを目的に開発された。

*DTage:株式会社ミクロスソフトウエアの登録商標。

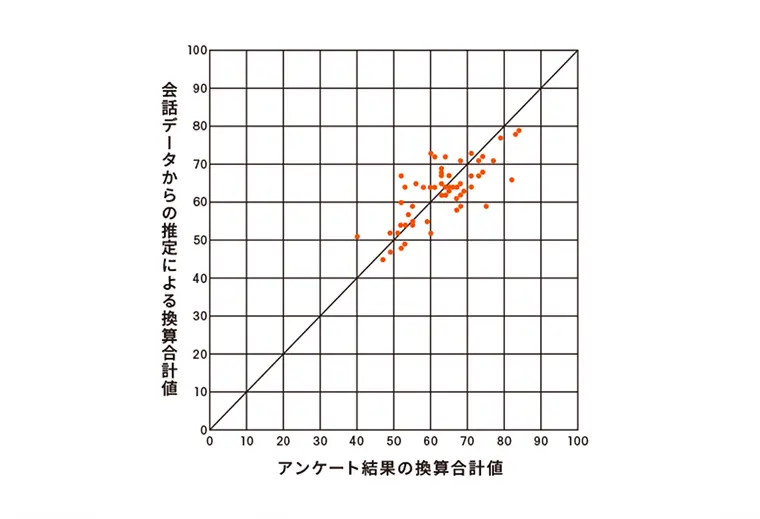

研究開発において小暮教授が注力したポイントは、主に二つある。一つは、ロボットと人との自然な会話から、人がどのような悩みや不安を抱えているか、その深刻度はどの程度なのか、ストレスの要因や度合いを数値として定量化することだ。「ストレスをチェックする指標として、厚生労働省が提供するストレスチェックシートを利用しました。対象者にストレスチェックシートに記入してもらったり、ロボットがチェック項目を読み上げて回答してもらったりするのではなく、対象者との気楽で他愛ない会話の中から、自然言語処理技術等を使ってチェック項目に関係する言葉を抽出し、自動でストレスチェック項目に回答していく仕組みを考えました」

しかし自然な会話だけからでは、数十項目に及ぶチェックシートのすべてに回答できるだけのデータを得ることは簡単ではない。そこで研究の二つ目として、小暮教授は過去のデータを用いて、チェック項目の「抜け」を補完する方法を見出した。「当人がストレスチェックを受けた過去数年分のデータや、勤めている会社や職種の特性などのデータを収集。回帰分析等を使って分析することで、チェック項目に対する当人の回答の傾向を予測できるようにしました」。これらにより、ロボットとの自然な会話から、人のストレス度を予測し、定量化することに成功した。

2025年1月、アメリカ・ラスベガスで開催された世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2025」に「DTage」が出展され、話題を集めた。

人文社会分野への

データサイエンスの応用可能性を探る

明星大学のデータサイエンス学環では、同大学の9学部を横断し、データサイエンス教育を実践するとともに、学内に留まらず、学外のあらゆる分野との連携可能性を追求している。小暮教授も、多様な分野と連携し、データサイエンスの活用を促進していくことを目指している。「とりわけ従来はサイエンスとあまり縁がないと思われていた分野にこそ活用を広げていきたいと考えています」と言う。

人文社会分野もその一つだ。小暮教授は、学生と行っている研究で、データサイエンスの文学への応用可能性を示している。例えば、人生の師と仰ぎ、その全著作を読破している筒井康隆氏の小説『残像に口紅を』(1989, 中央公論社)をデータ分析によって定量的に評価することを試みる研究である。

『残像に口紅を』は、小説中、五十音が一音ずつ失われていくという実験的な要素を含んだユニークな作品だ。「使える文字がどんどん少なくなっていく中でも、単語や文章を紡ぎ出し、物語を綴っていけるのか。作家の語彙力や表現の豊かさを定量的に分析したいと考えました」。文章の「予測困難性」を表すエントロピーという尺度を用いて、同様の実験小説間でエントロピー変化に違いはあるのか、比較を試みている。

「文学やアートといった、人による定性的な評価が主流だと思われている分野でも、データサイエンスを用いれば、定量的・科学的な評価が可能です」と語った小暮教授。今後も、多様な分野に研究の幅を広げていく。

小暮 淳

データサイエンス学環

教授/博士(科学)

数理・データサイエンス研究室

専門分野

情報セキュリティ、計算科学、数理情報学、応用数学、統計数学

キーワード

情報セキュリティ、暗号、仮想通貨、ブロックチェーン、計算量、数理アルゴリズム、データサイエンス

教員情報

明星大学教員情報 小暮 淳東京都出身。ワーカホリックで休日も仕事をすることが多いが、古典文学を読み耽ったり思い切り泳いだりと、気分転換の読書と水泳も中毒ぎみ。蔵書は1万冊を超え、世界中で泳いだプールは100ヶ所以上になる。これからチェロ演奏に挑戦したい。

2025年9月掲載

*内容・経歴は取材もしくは執筆時のものです。