水面で自発的に運動する

自己推進型イオンゲルとは?

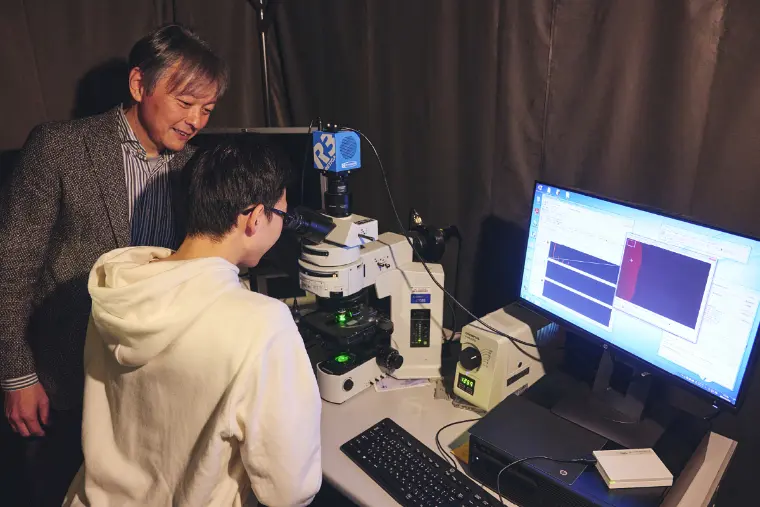

古川 一暁

理工学部 総合理工学科

教授/博士(理学)

ソフトマター物理研究室

外部からのエネルギー供給なしに、自発的に動く自己推進型材料の一つとして、自己推進型イオンゲルを研究する古川一暁教授。そのメカニズムを明らかにするとともに、さまざまな形状・構成をデザインし、多様な動きを誘発しようと試みている。

水面で自発的に、長時間動く

自己推進型イオンゲルに注目

長辺10mmほどの長方形のイオンゲルを水面に浮かべると、何の力も加えていないのに、勢いよく回転し続ける。この不思議な現象を発見したのは、古川一暁教授だ。

「イオンゲルとは、イオン液体を含んだゲルのことで、ゼリーのような柔らかい物質です。イオン液体は、室温溶融塩とも呼ばれるように、+イオンと-イオンが1対1で混合した塩でありながら、室温で液体状態を保っているものを指します」

古川教授が発見したイオン液体と高分子からなる自己推進型イオンゲルは、水面で強力に自己推進力を発揮する。その動力源は、表面張力の差異(勾配)にあるという。「イオンゲルが水面に接すると、イオン液体が溶け出して気液界面に分子膜を形成し、水の表面張力を変化させます。これにより表面張力に偏りができることで、運動が発現します。これは一般にマランゴニ効果として知られています」と、その原理を説明する。

それに加えて、自己推進型イオンゲルには、その運動が長時間継続するという特徴がある。「水面が分子膜に完全に覆われれば、イオン液体が溶け出さなくなり、運動は止まるはずです。運動を継続させるためには、分子が水面から除去される必要があります」。昇華による分子の除去機構はすでに知られているが、古川教授は、「気液界面に溶け出したイオン液体が、速やかに水に溶けて水面から除去される」という従来とは異なる機構を考えた。

それを確かめるため、水中に置いたガラス板に気泡を作り、その上に短冊状のイオンゲルを置いて、微小な気液界面上での自己推進型イオンゲルの運動を調べたところ、そこでも持続性の高い運動を発現した。この結果は、界面からのイオン液体の除去が、昇華によるものではないこと、さらにそれが、極めて速く生じることを示しており、古川教授の仮説を裏づけるものとなった。

イオンゲルの形や構成をデザインし

多様な運動を誘発する

古川教授は、イオンゲルの形状や構成要素をデザインすることで、多様な運動を発現できるかを検証している。

その一つとして、これまで用いてきたイオン液体EMIM-TFSI中の、EMIMのアルキル基の長さを変えたイオン液体からイオンゲルを作製し、自己推進特性を調べた。その結果、EMIMを含むイオンゲルが最もよく動いた半面、長いアルキル基を持つイオン液体から作製したイオンゲルは、水面で動かなかった。アルキル基が一定以上に長いと水への溶解度がほとんどないためである。また形状を変えた実験では、細長い長方形は回転運動を、円板型は並進運動を行うことがわかった。

さらに古川教授は、思い通りに動きを誘導する方法も模索している。「砂鉄パウダーを混合したイオンゲルフィルムを作製して長方形に切り取り、中心に穴を開けて、水中に立てた軸に通して水面に浮かべ、回転運動を起こさせます。これに磁石を近づけて回転を制御できないか、検討しています」。その他、直線や曲線の流路構造に水を張り、自己推進型イオンゲルの運動に方向性を持たせることも試みている。

最近の研究では、複数のイオンゲルや、多数のイオンゲル集団の挙動も調べている。複数のイオンゲルを狭小の水面に浮かべた際に互いに相互作用するのか、また時間の経過とともに挙動は変化していくのかなど、さまざまな検証を行っている。

固体表面に支持した脂質二分子膜で

固体支持膜マイクロアレイを作製

古川教授は、界面で起こる非平衡現象に着目し、自己展開するさまざまなものについて研究してきた。その一つが、固体表面に支持する脂質二分子膜だ。

細胞膜の主要成分である脂質分子は、水になじむ親水基と水を弾く疎水基を持つ。この脂質分子が、疎水基を内側にして2枚重なった構造をしているのが、脂質二分子膜だ。「脂質分子を固体表面に塗布し、緩衝液に浸すと、脂質分子は自発的に二分子膜構造を形成し、固体支持膜といわれる人工生体膜をつくることができます」

前職のNTT物性科学基礎研究所で、古川教授らは、固体表面の特定の位置に選択的に固体支持膜を作製する独自技術を確立した。「この技術のポイントは、固体表面にパターンを描けば、自己展開によって望みの場所に人工生体膜を形成できるところにあります」と言う。実験では、表面酸化膜(SiO2)を備えたシリコンウエハに金(Au)でパターンを作製。次いで、3色の蛍光色素を有する脂質分子をウエハに塗布し、緩衝液に浸したところ、親水性のSiO2表面にのみ、パターン通りの自己展開が生じた。蛍光顕微鏡で観察し、3色の脂質分子が混ざることなく固体支持膜を形成していることも確かめられた。

この技術を用いれば、固体支持膜をマイクロアレイとして活用することが可能になる。古川教授らは、固体支持膜マイクロアレイを作製し、それを用いてタンパク質を検出できることを実証している。

さらに現在は、3次元の膜構造を持つ固体支持膜を作製する技術の開発にも挑戦しようとしている。

電気・光エネルギーといった外部からのエネルギー供給なしに自発的に運動する自己推進型材料、いわゆるアクティブマターは、多様な分野に応用が期待され、注目を集めている。古川教授は、その一翼を担い、アクティブマターの可能性を追求し続けている。

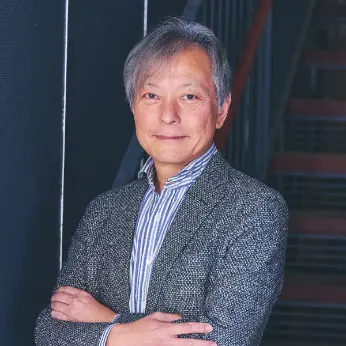

古川 一暁

理工学部 総合理工学科

教授/博士(理学)

ソフトマター物理研究室

専門分野

Soft Matter Physics, Micro and Nano Bioscience, Micro and Nano Systems, Nanomaterial Chemistry

キーワード

表面界面科学、ソフトマター、イオンゲル、グラフェン、脂質二分子膜、原子間力顕微鏡、エネルギー移動、バイオセンサ

研究室HP

ソフトマター物理研究室教員情報

明星大学教員情報 古川 一暁東京都出身。ヤクルトスワローズのファンで、球場での野球観戦が楽しみの一つ。日本酒好きの根っからの左党で、好きな食べ物は、寿司、焼き鳥、蕎麦。座右の銘は「固定観念は悪、先入観は罪」。語学習得に挑戦したいと思っている。

2025年3月掲載

*内容・経歴は取材もしくは執筆時のものです。