東北・能登での大地震の際、

東京八王子地域で発生した

特異な地震動の正体

年縄 巧

建築学部 建築学科

教授/博士(工学)

地震工学研究室

2011年の東北地方太平洋沖地震、そして2024年能登半島地震の際、明星大学のある東京・八王子地域でのみ特異な地震動が観測された。年縄 巧教授は、こうした地震動の発生に影響する地震の震源特性や地盤特性を明らかにしている。

2011年東北地方太平洋沖地震の際

八王子地域で特異な地震動が発生

2011年3月11日、東北地方太平洋沖で、マグニチュード9.0という巨大地震が発生した。その揺れはすさまじく、震源域はもとより、震源から遠く離れた首都圏にも大きな地震動が到来した。

「震源から約400km離れた東京都日野市にある明星大学日野キャンパスでも、大きな揺れが観測されました。高さ74mの理工学部高層棟の最上階(15階)に設置した強震計の記録を調べると、建物の長手(北東-南西)方向に約0.3Gもの加速度応答があったことが示されていました」と、年縄 巧教授は語る。建物は通常、短手方向に大きく揺れるものだ。「それが長手方向に大きく揺れた原因は、地震動にあるのではないか」と考えた年縄教授は、大学周辺で観測される強震動の発生要因を研究している。

年縄教授によると、理工学部高層棟の設計固有周期*1は1.79秒であり、周期2秒弱の地震動が到来した場合は共振現象によって大きく揺れることになる。明星大学と八王子(堀之内)・町田・小金井・新宿にあるK-NET*2の観測点について、3月11日の速度応答スペクトルを比較したところ、周期2秒弱の地震動が発生していたのは、明星大学と大学の周辺にある八王子(堀之内)の極めて限定されたエリアだけだったことが明らかになった。

この震動の発生に影響を与える要因は一体何なのか。「考えられる要因の一つは、震源特性です」と年縄教授。「K-NETの地震記録によると、周期2秒弱の地震動が観測されたのは、1996年から2011年までに8回、しかも2007年能登半島沖地震と、宮城県・福島県沖に震源を持つ規模の大きな地震に限られていました」。そこで年縄教授らは、これらの地震の震源特性を調べ、地震規模はM6.3以上、震源の深さは50km以浅で、低角逆断層型であることを突き止めた。

地震特性に加え、年縄教授が着目したのは、地域の地盤特性だ。

年縄教授の解説によると、震源断層で発生した地震波は、硬い地盤から堆積平野のような柔らかい地盤へと伝播するに従って、増幅される性質があるという。「地震波には、地球の内部を伝播する実体波と、地表付近を伝播する表面波があり、表面波は特に柔らかい地盤で発生しやすい。つまり地震波は、関東平野の端から都心へと伝播するに従って増幅されていく。明星大学を含む八王子地域は、ちょうどその表面波が発生する地域にあたります」

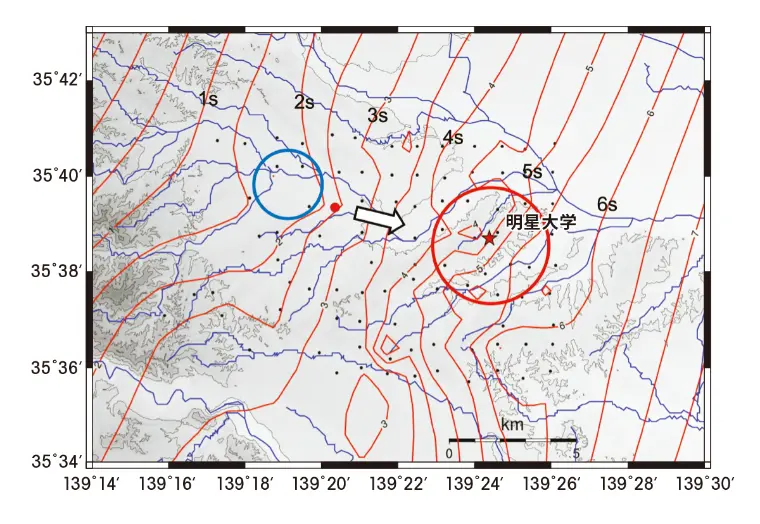

年縄教授らは、明星大学を含む八王子地域周辺を1km間隔の格子状に区切り、高感度加速度計を使って、格子点近傍の常時微動を測定した。観測値から、地盤固有周期*3を算出して、その空間分布図を作成し、等周期線図を描いた[図1]。図を見ると、地盤固有周期は北西から南東に向かって長くなり、明星大学のある南東地域は、周期5秒の辺りに位置していることがわかる。「つまり明星大学から北西5~10kmの2秒の地盤固有周期を持つ位置で地震動が発生し、増幅しながら南東の明星大学のある位置まで伝播してきたと推定できます」

* 1 設計固有周期(建物の固有周期):建物が自然に揺れる周期で、揺れが元の位置に戻ってくるまでの時間。一般に高い建物ほどゆっくり揺れる(周期が長い)。

* 2 K-NET:防災科学技術研究所 強震観測ネットワーク

* 3 地盤固有周期:地盤が自然に揺れる周期。一般に軟らかくて厚い地盤ほどゆっくり揺れる(周期が長い)。

2024年能登半島地震で13年ぶりに

八王子で周期2秒弱の地震動を観測

2024年1月1日に発生した能登半島地震の際にも、八王子で周期2秒弱の地震動が観測された。2011年の東日本大震災以降、13年ぶりのことだ。

年縄教授らが水平面内のどちら方向に揺れているか(速度粒子軌跡)を調べたところ、周期2秒弱の地震動は北東-南西方向に極性を持っていることがわかった。「『311』の時と同様今回の地震でも、八王子で観測された周期2秒弱の地震動は、より地盤固有周期の短い北西地域で発生し、南東へと伝播してきたローカルなラブ波と考えられます」と分析した。

キャンパス内の狭いエリアでも

地盤特性が大きく異なる

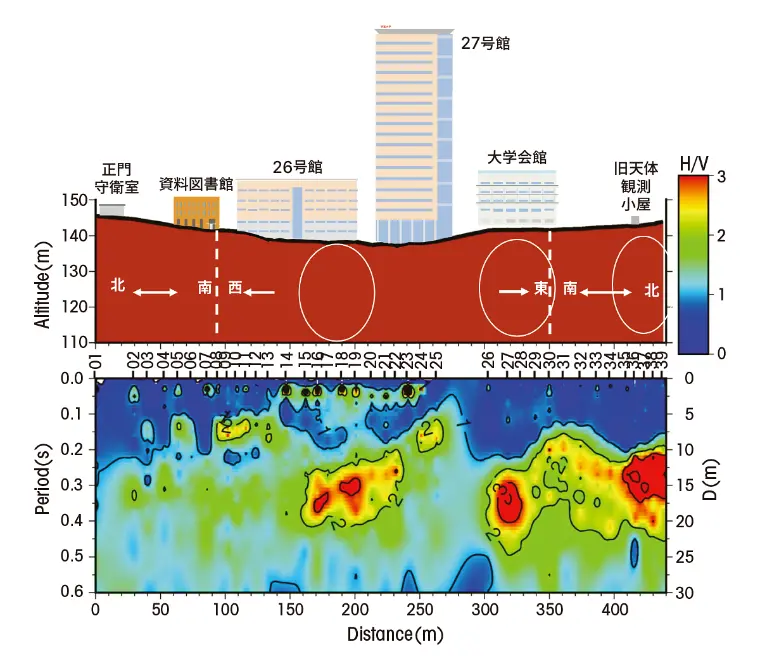

さらに年縄教授は、明星大学日野キャンパス内の地盤特性についても詳細な調査を行っている。「日野キャンパスは、1964年に多摩丘陵地を造成して作られました。最初に上段が作られ、その後中段、さらに下段へとキャンパスが拡張されてきました。丘陵の尾根の部分は削って切土に、谷の部分は埋め立てて盛土にして造成されています。このような表層地盤の厚さが大きく変わる地域では、狭い範囲でも地盤特性が大きく異なることがあります」と言う。年縄教授らが2018年2月26日に福島県沖で起きたM5.8の地震時の地震記録を調べたところ、キャンパス内の野球場倉庫(下段・切土)、正門守衛室(中段・切土)、旧天体観測小屋(中段・盛土)の各地点の計測震度(揺れの強さ)には、最大で震度1程度の差があることがわかった。

造成時のボーリング調査点のデータから表層地盤の厚さは場所によって数mから約30mと幅があり、表層地盤が厚い(盛土)ほど、地盤固有周期が長くなる傾向が見られた。つまり柔らかい盛土の地盤ほど、揺れやすいということだ。このような盛土地域では、2007年の台風で斜面崩壊が起きているという。

さらに年縄教授らは、キャンパス各地で常時微動を測定し、地盤振動特性の空間変化をマッピングしたところ、この結果も旧地形の変化に対応していることが明らかになった[図2]。

こうした詳細な調査・分析によって、地震の際に被害が大きくなるリスクのある場所も予測可能になる。年縄教授の研究が、大規模地震から人々を守ることに生かされていく。

神奈川県出身。高校時代はバスケットボール、大学では山登りに熱中した。現在の趣味は、DIY。合理的な建築構造として、多くを学ぶことができる人体の構造に興味を持っています。“A merry heart goes all the way: 心が明るければ途中でへこたれない”を胸に研究に打ち込む。

2025年3月掲載

*内容・経歴は取材もしくは執筆時のものです。