IoT時代のネットワーク品質を

ロボット側から評価する

末田 欣子

情報学部 情報学科

教授/博士(工学)

IoTコミュニケーション研究室

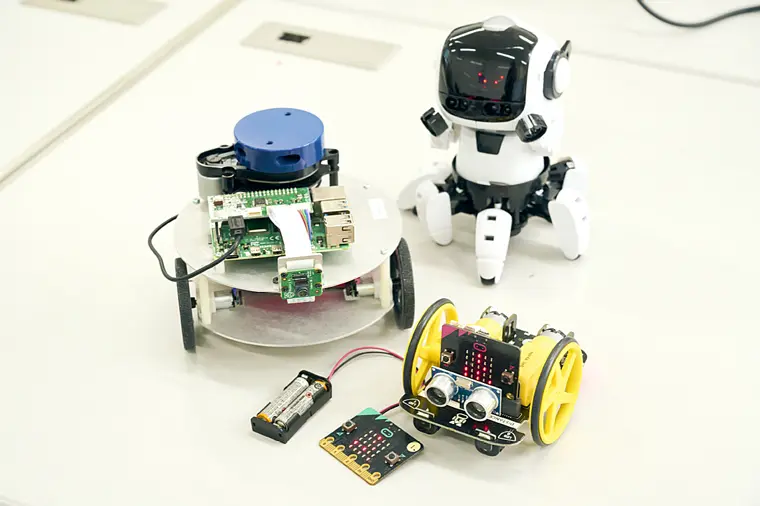

あらゆるものがネットワークに接続されるIoT時代、デバイスの性能を左右するネットワークの品質向上は、不可欠な課題といえる。末田欣子教授は、Wi-Fi HaLow™などのネットワーク品質を検証し、IoT時代に必要なネットワークのあり方を研究している。

IEEE標準規格802.11ah、

通称「Wi-Fi HaLow™」の通信性能を検証する

家電や自動車、ロボットなど、あらゆるものがインターネットにつながり、情報を共有するIoT(Internet of Things)化が進む現代、ネットワークに接続されるデバイスが急増する中で、ユーザを取り巻く環境に適したネットワークをつくる重要性が増している。

末田欣子教授は、こうしたIoT時代に求められるネットワークのあり方を研究している。最近着目しているのが、2022年9月に日本で認可され、新たな通信規格として多分野での活用が期待されているIEEE標準規格802.11ah、通称「Wi-Fi HaLow™(ワイファイヘイロー)」だ。

「Wi-Fi HaLow™は、従来のWi-Fiの2.4GHz/5GHz帯ではなく、920MHz帯という比較的低い周波数を使用します。約1kmの広範囲通信に加え、画像や映像の送受信に適した数Mbpsの通信速度を提供できます」と、末田教授は説明する。

しかし、実際の環境で、どの程度ネットワーク品質を維持できるかは未知数だ。海上や見通し良い場所で性能評価が行われた先行研究はあるが、日本の一般的な道路沿いなどでの実証実験は行われていなかった。そこで末田教授は、映像伝送によるロボティクスデバイスの遠隔制御にWi-Fi HaLow™が活用されることを想定して、人が行き来する屋外環境でWi-Fi HaLow™のネットワーク品質を評価した。

実証実験で明らかになった

通信性能の限界

Wi-Fi HaLow™を用いたモニタリングシステムを構築し、遠隔カメラの映像をリアルタイムで送受信して、物体検知や状況把握の可否を検証した。アクセスポイント(AP)、中継機、無線LANブリッジ(BR)を複数用いてシステムを構成し、明星大学から数百メートル離れた駅までの経路上に、Wi-Fi HaLow™通信端末に接続したデバイスとUSBカメラを複数配置した。実験では、観測地点A・Bで撮影した映像をWi-Fi HaLow™を使ってキャンパス内のAPに送信し、どのような環境でならシステムが安定稼働するかを検証した。

「FFmpegで、フレームレート値(1秒間に表示される画像の枚数)を5fps~30fpsまで設定して映像を配信しました。実験の結果、10fps以上であれば安定した映像伝送が可能である一方、5fpsでは映像が途切れ、物体検知が困難であることが判明しました。また、RSSI(受信信号強度)が-74dBmを下回ると通信性能が急激に低下することも確認しました。無線通信の品質が環境に左右されるのは当然ですが、『どのように悪化するか』が、ロボティクスデバイスの制御にどれほど影響を与えるかは、十分に検証されていません。本研究では、単なる通信の有無ではなく、通信の連続性や安定性の崩れ方に注目し、「間欠率(Intermittency ratio)」という新たな指標でその影響を可視化しています。

『どこで・どのように』間欠が発生するかを把握することで、ロボティクスデバイスを間欠の少ないタイミングに合わせ、間欠が起きても支障のない行動を設計するなど、ネットワーク状況に応じた柔軟な振る舞いが可能になります」

ロボット視点で見る通信の課題

『つながりにくさ』を定量化する新しいアプローチ

末田教授は、これまでロボティクスデバイスを用いたサービスに、ネットワークの品質がどのような影響を与えるかを東京家政大学の小池新教授と共同研究してきた。

ネットワークの品質を評価する場合、QoE(Quality of Experience)といった、ユーザの体感に基づく指標が用いられるのが一般的だ。一方末田教授は、「ロボティクスデバイスを遠隔制御する上で、どのようなネットワーク品質が必要かを考える場合は、ユーザではなく、『ロボット側』から評価する尺度が必要です」と言う。とりわけ制御機能をクラウドにオフロードし、ネットワークを通じてロボットを遠隔制御するデバイスの場合、ネットワークの通信品質が極めて重要な意味を持つ。「しかもロボティクスデバイスが動作する環境では、常時接続が維持されるネットワークとは異なり、ところどころ接続が途切れる場合があります。そのためこうした接続に間欠性のあるネットワークの品質特性を明らかにしておくことが重要です」

末田教授らは、ロボットの開発支援ソフトウェアプラットフォームROS(Robot Operating System)を用いたロボティクスデバイスの遠隔制御を想定し、通信のリアルタイム評価を試みた。研究では、ROSのPublish/Subscribeモデルに基づき、カメラノードから映像データを送信し、それを受信ノードが受け取るシステムを構築。ネットワークに意図的に負荷をかけて、遅延やパケットロス(データが送信中に失われる現象)を起こす環境をつくり、通信性能の変化がロボティクスデバイスに与える影響を調べた。

「実験で、送信する画像サイズを大きくしたり、パケットロスが大きくなったりすると、それに伴って映像の到着率が、加速度的に低下。到着した映像には、いくつもの間欠が観察されました。この結果から、ロボティクスデバイスの動作環境には、予想以上にネットワーク品質が影響を及ぼしていることが分かりました」と末田教授。通信の連続性に着目し、ロボティクスデバイスの安定したデータ受信を定量的に評価することで、「従来のQoS(Quality of Service)やQoEでは捉えきれない、『つながりにくさ』の質的な違いを可視化するために、間欠率のような新しい視点が必要です」と語る。

Wi-Fi HaLow™から

未来のネットワークへ

現在はWi-Fi HaLow™を中心に研究を進めているが、将来的には6Gや他の次世代ネットワーク技術の活用も視野に入れている。

「IoTやロボットの進化に伴い、高信頼・低遅延な通信が求められる場面が今後増えると考えられます。6Gのような新しい通信基盤を活用することで、より柔軟で強靭なネットワーク設計が可能になると考えています」と展望を語る。

末田 欣子

情報学部 情報学科

教授/博士(工学)

IoTコミュニケーション研究室

専門分野

情報ネットワーク、情報セキュリティ、ソフトウェア

キーワード

IoT、ネットワークソフトウェア、ネットワークシミュレーション、ネットワークセキュリティ

研究室HP

明星大学 情報学部 末田研究室教員情報

明星大学教員情報 末田 欣子クラフトビールが大好きで、休日はおいしい店を探して家族と外食するのが楽しみ。「クラフトビール×テクノロジー」という視点で、研究に結びつけられないかと模索中。好きな言葉は「不易流行」。本質と変えていくべき工夫の両方を暮らしに根差しながら大切にしたい。

2025年9月掲載

*内容・経歴は取材もしくは執筆時のものです。