天文学・天体物理学の観測的研究【理工学部 小野寺幸子准教授】

おせっかいな研究広報さん

研究者インタビュー【取材:研究広報さん】

明星大学 理工学部 総合理工学科

小野寺 幸子 准教授

観測的研究ってなんだろう?

研究広報:今回は明星大学理工学部で天文学・天体物理学の観測的研究をされている小野寺幸子准教授にお話しを聞きます。はじめに小野寺准教授の研究テーマについて簡単に教えてください。

小野寺准教授:我々の住んでいる天の川銀河(銀河系)のような銀河を渦巻銀河といいます。私はその渦巻銀河の構造や運動、それから銀河の中で星間物質から星が誕生していく過程や星間物質そのものに関連する現象について、ALMA望遠鏡などの大型電波望遠鏡を用いた研究を行っています。

研究広報:小野寺准教授の授業や研究室ではどのようなことが学べますか?

小野寺准教授:天文学・天体物理学について学べますよ。実際に望遠鏡を使って観測データを集めて、宇宙を観察したり分析したりということもしています。

研究広報:楽しそうですね!初歩的な質問になりますが、天文学は具体的にはどのような範囲を研究する学問なのでしょうか?

小野寺准教授:星や惑星、銀河など、宇宙にある天体を観測して「どんなものがあるのか」「どこにあるのか」を調べます。天文学は、人類が、自分たちを取り巻く宇宙と、その中での自分たちの生い立ち・行く末をさぐる中で確立してきた、古くて新しい学問です。

研究広報:ふむふむ。わかりやすいです。

小野寺准教授:天文学は人類最古の学問のひとつで、常に文明とともにあります。古代から前近代までの天文学は、季節や時刻、方角を知る上で必要不可欠でした。現代における天文学は、それらの天体が「どうやって生まれたのか」「どんな仕組みで動いているのか」そして「宇宙はどのようになっているのか」を、物理で解き明かす学問ですね。

研究広報:素敵ですね!

小野寺准教授:さまざまな観測的研究により、宇宙の生きてきた時間を遡り、宇宙138億年の歴史を、ほぼ見渡すことができます。

研究広報:ビッグバンですね!そうか、宇宙が138億年前にできたということも、観測的研究でわかったことなんですものね。

小野寺准教授:そうです。銀河の動きを観測して、暗黒物質の存在を明らかにしたり、超新星爆発の光をとらえて、宇宙の膨張の速さを測ったりと、観測的研究が解き明かしたことはたくさんあります。人類として、広く私たちの環境を知り、地球と文明の未来を考える上で、必要不可欠な学問だと思っています。

明星大学にあるすごい設備について聞いてみよう

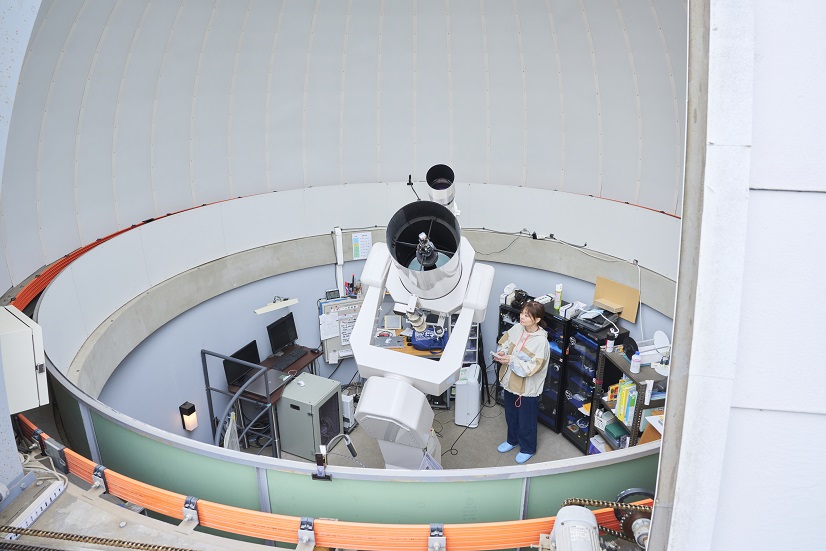

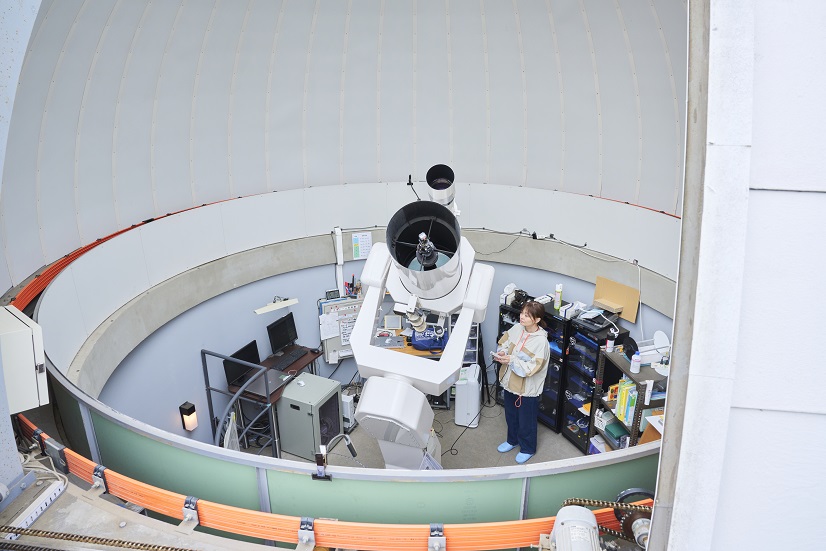

研究広報:夢がある研究ですね。小野寺准教授の研究室や授業では天文台(天体観測ドーム)を使って研究ができるんですよね?

小野寺准教授:はい。明星大学にある天文台は本格的なもので、都内の大学では最大級の口径40cmの望遠鏡があります。

研究広報:はじめて天文台(天体観測ドーム)に入った時は、本格的な設備の数々に私もびっくりしました。将来天文関連の職業に就きたい人だけでなく、天文が好きな人にとっては本当にかけがえのない経験が積めますね。

小野寺准教授:楽しそうに撮影されていましたね(笑)

研究広報:大人もはしゃいでしまうレベルですね(笑)興味のある方には、ぜひはInstagramの動画も観てほしいです。今回は、どのような設備がそろっているのかをぜひ詳しく教えてください。

天文台設備の紹介

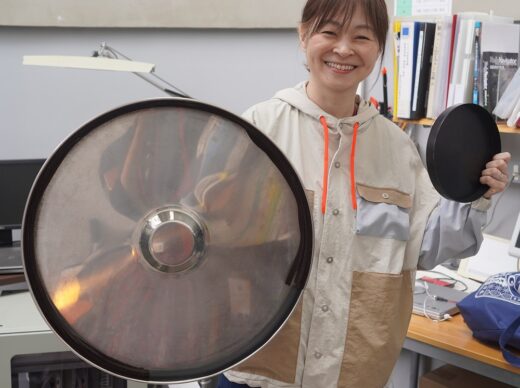

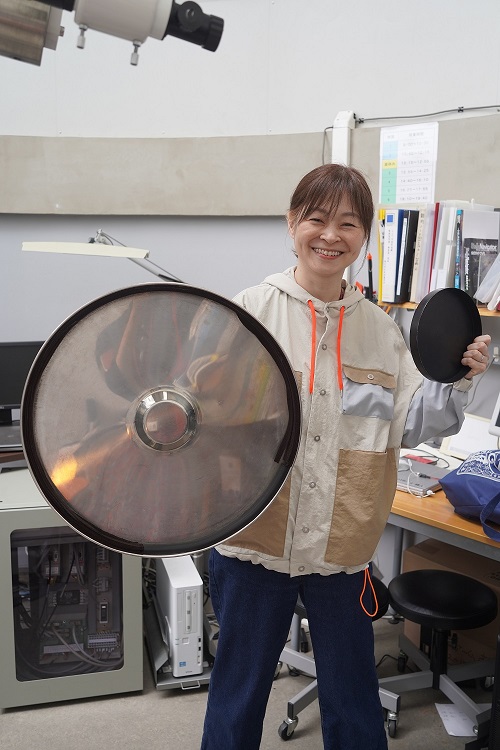

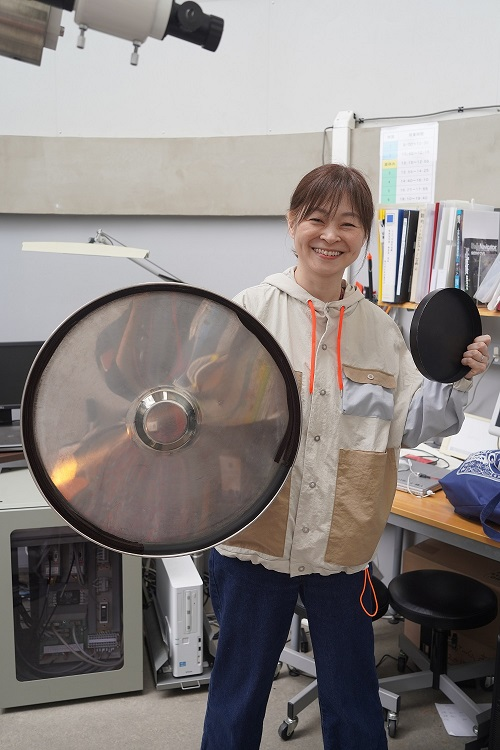

天文台設備① リッチークレチアン型反射望遠鏡(Ritchey-Chrétien)

小野寺准教授:最初にリッチークレチアン型反射望遠鏡を紹介しましょう。

小野寺准教授:これはプロの天文台でも使われています。大きな鏡を使って光を集める反射望遠鏡ですね。暗い天体の観測に向いています。

─大きいですよね。望遠鏡の蓋がシンバルみたいです。

小野寺准教授:望遠鏡の口径は40cmあります。左手に持っている黒い蓋は15cm屈折望遠鏡のものです。

天文台設備② 屈折望遠鏡

口径15cmの望遠鏡

小野寺准教授:これは口径15cmの屈折望遠鏡です。

─明星大学のには口径40cmと口径15cmの望遠鏡があるのですね。天体望遠鏡は大きければ大きいほどよい、というわけではないのでしょうか?

小野寺准教授:なにを観測するかによって使い分けます。15cmの屈折望遠鏡は、明るい天体(月・太陽・惑星など)の観測に使います。

─ふむふむ。40cmの天体望遠鏡だと明るすぎてしまうのですね。

天文台設備③ 赤道儀式架台

小野寺准教授:このフォーク状の台座は、赤道儀式架台です。

─望遠鏡の筒の左右をガシッとつかんでいる白い台座ですね。

小野寺准教授:星は少しずつ動いて見えるので、望遠鏡もそれに合わせて動かす必要があるんですよ。この台座は地球の自転に合わせて動いてくれます。

─なるほど~!自転にあわせて動くとは便利ですね。これがあるから、星をスムーズにおいかけることができるのですね。

天文台設備④ コンピュータ制御駆動装置

小野寺准教授:写真はないのですが、すべてのコントロールをしているコンピュータがついています。パソコン上の星座早見盤があって、星をクリックして指定すればその方向を自動で向いてくれます。

─そんな便利なものがあるのですね。私も自宅に組み立て式の天体望遠鏡がありますが、お目当ての天体にあわせるのが大変で挫折しがちです。クリックするだけなら、星の名前がわからなくても観測できていいですね。

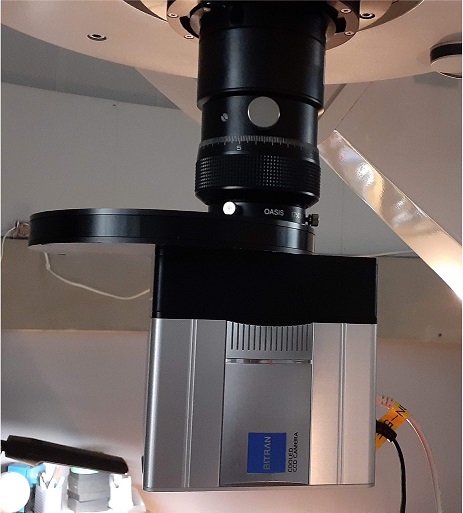

天文台設備⑤ 冷却CCDカメラ

小野寺准教授:これは40cmの望遠鏡につける冷却装置です。カメラのセンサーの熱によってノイズが出るので、マイナス30℃まで冷やしてもらいます。

─熱によってノイズが出るのですか。

小野寺准教授:そうなのです。熱によるノイズは極力取り除く必要があります。ノイズに埋もれて写らない暗い星も、これを使えばきれいに写りますよ。

─知らないことばかりでした。設備が揃っていて学生も研究に集中できそうですね。

観測の写真を見せてもらおう

─望遠鏡でどのような写真が撮れるのか、実際の写真を見せてもらうことはできますか?

小野寺准教授:もちろんです!たくさんありますよ!

─ということで、かなりいい写真をたくさん見せてもらったのですが、今回は5つに絞って小野寺准教授に紹介してもらいます。

小野寺准教授:はい。では早速見ていきましょう。

────────────────────────────

観測写真①木星とガリレオ衛星

─この縞模様はもしや・・・

小野寺准教授:そうです。木星です。

─可愛いですね。この縞模様が見えたら嬉しくなっちゃいますね。

小野寺准教授:これも木星です。これは木星のまわりにいる4つの衛星がうつるように調整しています。この衛星は「ガリレオ衛星」と名前がついています。

─木星を撮った2枚の写真ですが、どうしてこのような差が出るのでしょうか?木星が明るすぎるのでしょうか?

小野寺准教授: 良い質問ですね!木星は太陽光を強く反射する巨大な惑星であるのに対して、衛星は小さくて暗いため、撮影には長めの露光時間が必要です。衛星が写るように写真の露出時間を長くすると、このように縞模様が見えなくなってしまうので、縞模様と衛星を同時に撮ることは難しいです。

─ふむふむ、なるほど。ガリレオ衛星ということは、かの有名なガリレオが発見者ですか?

小野寺准教授:そうです。1610年にイタリアの天文学者ガリレオ・ガリレイが自作の望遠鏡で木星の周囲を回る4つの衛星を発見したんですね。

─1610年に自作の望遠鏡で発見・・・改めて考えるとすごい話です。

小野寺准教授:ガリレオは、これらの衛星が木星の周りを回っていることを観察したので「すべての天体が地球の周りを回っているわけではない」と主張したのです。

─この衛星の発見が、天動説に疑問をもつきっかけになったのですね。はじめに、小野寺教授が「人類として、広く私たちの環境を知り、地球と文明の未来を考える上で、必要不可欠な学問です」とお話されていましたが、本当にそのとおりですね。

観測写真②金星

40cm望遠鏡+デジタル一眼レフカメラ Canon EOS 5D Mark II で撮影。

40cm望遠鏡は集光力が高いので昼間でも明るい星を観測できます。

─はい、これは月ですね。昼間に見える月だと思います!

小野寺准教授:月じゃないのです(笑)実はこれは、昼間(14時ごろ)の金星です。

─満ち欠けがあるので月だと早合点してしまいました。

小野寺准教授:地球から見える金星の形は、太陽・金星・地球の位置関係によって変わりますからね。金星が地球に近いときは、太陽の光が当たる面が少なく細い三日月形に見えますが、金星が地球から遠いときは太陽の光が当たる面が多く、ほぼ満ちた状態に見えますよ。

─覚えておきます!このように昼間でも撮影できるのですね。

小野寺准教授:40cm望遠鏡は集光力が高いので昼間でも明るい星を観測できます。

観測写真③上弦の月

15cm屈折望遠鏡+デジタル一眼レフカメラ Canon EOS 5D Mark II で撮影

─これは・・・今度こそ「月」な気がしますが、ひっかけ問題でしょうか?

小野寺准教授:大丈夫です、月です(笑)

一番クレーターの観察がしやすい、上弦の月前後の月面写真です。

明暗の境界ではクレーターがほぼ真横から太陽光に照らされているので、凹凸がくっきりと見えます。クレータ―の中にクレーターがある様子まではっきり観測できます。

─ふむふむ。満月の時よりも欠けているときの方が、影ができるため「クレーターの立体感がよく見える」ということでしょうか?

小野寺准教授:そうです。秋冬の5限(16:25~)はこのような観測ができます。

観測写真④オリオン大星雲

40cm望遠鏡+デジタル一眼レフカメラ Canon EOS 5D Mark II で撮影。

小野寺准教授:オリオン座の散光星雲M42(オリオン大星雲)とM43(左上の赤く丸い星雲)です。

─きれいな写真ですね。具体的にどのようなことが起きている瞬間をとらえているのでしょうか?

小野寺准教授:星の材料である星間物質(ガスや塵)が自身の重力で収縮すると、密度の濃いところで星が生まれます。この写真の中央の明るいところには生まれたての高温の星があって、周囲の星間物質を電離しています。

─なるほど!星はこのように誕生するのですね。

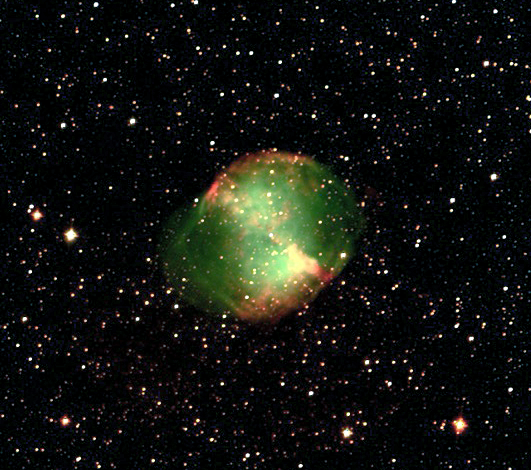

観測写真⑤こぎつね座のM27(亜鈴状星雲)

40cm望遠鏡+冷却CCDカメラBitran BN-52Eで撮影。B, V, Rフィルターで撮影したものを三色合成。

小野寺准教授:これは、こぎつね座の惑星状星雲M27(亜鈴状星雲)です。

─これが実在する世界、あまりにも美しすぎてにわかには信じられないです。

小野寺准教授:太陽と同じくらいの質量の星がその一生を終えるときに、このように宇宙空間にガスを放出していくと考えられています。

─星の誕生もきれいでしたが、星はこんな壮大に輝きを放ちながら一生を終えるのですね。この美しさが星の最後とは衝撃的でした。見せてもらえて嬉しかったです。

実際に天文台(天体観測ドーム)を見ることはできる?

─ぜひ、興味のある方には実際に、本物に触れて欲しいですね。オープンキャンパスで天文台(天体観測ドーム)を見せてもらうことはできますか?

小野寺准教授:もちろんです。ぜひ、色々な機会を提供していきたいと思っていますよ。オープンキャンパスでは、晴れた日は太陽観測もできますし、昼間の星の観測会を体験していただけます。

─小野寺准教授のお話を聞きながら観測もできるとは、豪華すぎますね。ぜひ、興味のあるみなさんに体験に来てもらいたいです。

小野寺准教授:宇宙はそれ自体ロマンがあるし、写真をみれば「きれいだな」と思うと思います。さらに物理学の観点から宇宙を学ぶことで、より宇宙が美しく見えてきます。

─そうですよね。どんな分野でも言えることですが、知識によって感動の質が変わっていくのだろうなと思います。

小野寺准教授:「すべての天体が万有引力の法則にしたがって動いているんだな」とか、物理の視点でみると宇宙は本当に美しいです。より深く知ってもらうことで、さらに天体観測が楽しくなると思いますよ!

ひとこと

年月掲載

*内容・経歴は取材もしくは執筆時のものです。