インタラクティブアートを通じて

情報技術の可能性を拓く。

尼岡 利崇

情報学部 情報学科

教授/博士(学術)

インタラクティブメディア研究室

尼岡利崇教授は、早くからコンピュータを用いたインタラクティブアートを制作。作品を通じて、人が日常的に観ているモノに新たな視点を与え、これまでにない視覚体験を提供してきた。アートの文脈に情報技術を持ち込むことで、新たな情報技術の発展の可能性を探っている。

3DCGを用いたインタラクティブ

アートで現実にない視覚体験を提供

情報技術の進歩によって、いまや仮想空間と現実空間が高度に融合するSociety 5.0世界が現実のものになろうとしている。

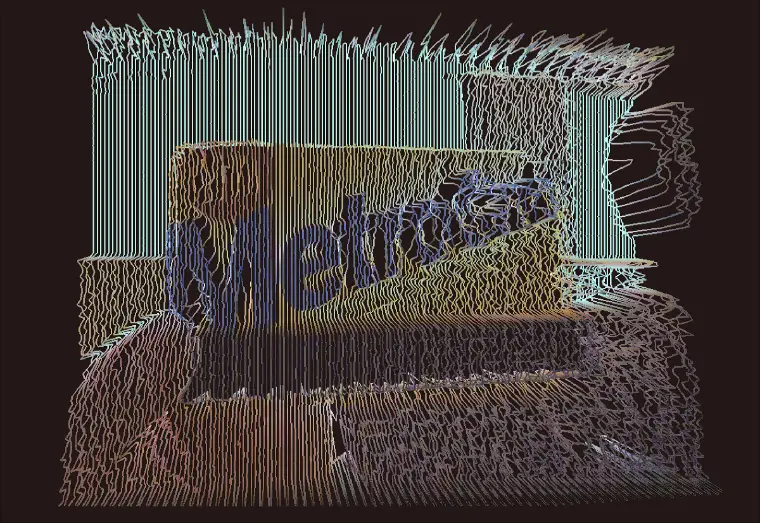

尼岡利崇教授は、早くから先進の情報技術を駆使したインタラクティブアートの制作に取り組み、長年にわたり、アートの文脈から情報技術に新たな可能性を見出してきた。ニューヨーク大学大学院に在学中に制作したインタラクティブアート作品の一つ+1Dでは、色空間と2次元視覚情報を融合し、3DCGを生成する手法を提案している。

「この分野に入る前は、海洋学を研究していました。研究では、海水中の化学物質を測定し、分布図を作成するなど、色彩を使って各種データを可視化してきました。これは、色という視覚要素を用いて、2次元の視覚情報に新たな次元を追加する作業ともいえます。この経験から、色で表現される概念的次元や、色彩が持つ3次元空間性に着目。空間を色で表現することで、私たちが日常見ている物理的な空間に、『色空間』という概念的次元を与える作品を考えました」と+1Dの制作背景を語る。

本作品では、プラズマディスプレイの下にウェブカメラを設置し、その前に立った鑑賞者と周囲を撮影する。取得した2次元映像からリアルタイムに3DCGを生成し、ディスプレイに表示する。3DCGを用いて、鑑賞者の身体形状や動きを点と線で描画するとともに、空間的な奥行きを色彩で表現した。「色彩で立体感を表現する手法として明暗法を採用。色の明暗(グラデーション)で距離感を表し、視覚情報の3D化を実現しました」。本作品によって、鑑賞者が自身の映像から生成された3DCGとのインタラクションを通じて視覚と身体性を結合させ、色空間という現実にはない次元を体験することを可能にした。

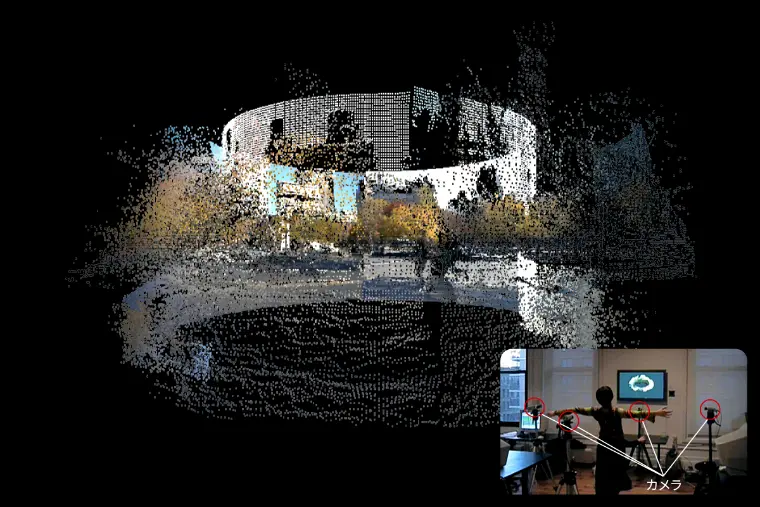

続くNeoCubismという作品では、+1Dの映像表現手法を発展させ、多視点から3DCG空間を体験する表現を試みている。作品タイトルは、多様な角度から見た物を一つの画面に収める多視点表現で美術界に革新をもたらした芸術運動・キュビズムに由来する。尼岡教授は本作品で、情報技術を用いた新たな表現手法によって、物体を同時に多視点で捉える体験を実現した。

4台のカメラで360度のパノラマ空間を撮影し、円筒状の3DCGを生成。この3DCGを仮想空間内でゆっくり回転させることで、観る人は絶え間なく視点が変わる多視点映像を鑑賞できる。まるで自分自身が作品の中に取り込まれたような、日常にはない視覚体験を与えることに成功した。

さらに尼岡教授は、2作品について、24名を対象に評価実験を実施。高い割合で、映像と観客の間に効果的なインタラクションが認められ、ほとんどが「新しい視覚体験ができた」と実感したことを確かめた。

自分の身体や動きを

自由な視点で鑑賞する新体験を提供

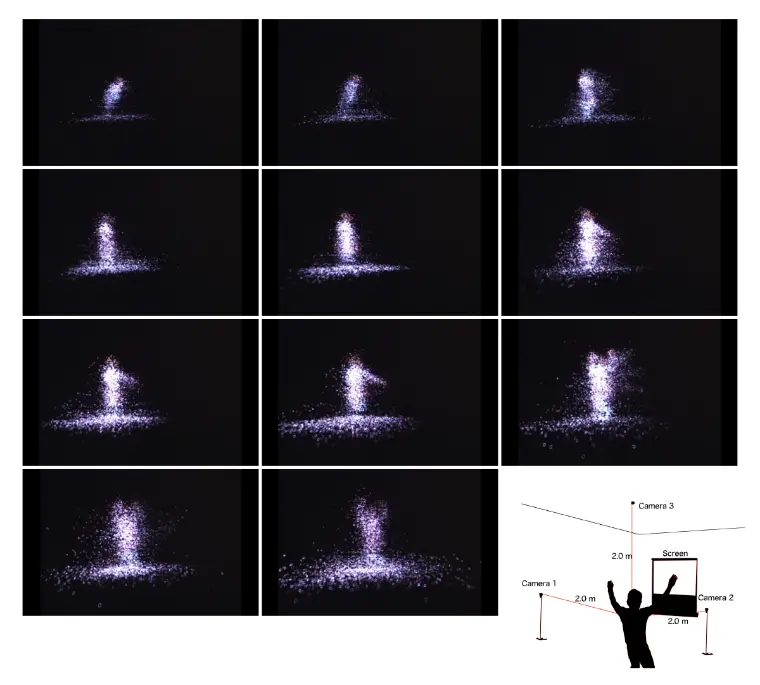

尼岡教授は、+1D、NeoCubismでの提案をさらに発展させ、鑑賞者の身体形状・動作をリアルタイムに取得し、インタラクティブアートのコンテンツとしたCollective Bodyという作品を制作している。

本作品では、3台のカメラを使って鑑賞者の3次元形状を測定し、その身体形状や動きをリアルタイムに3DCGで仮想空間上に再構築する。「CG制作にあたっては、現実世界での物質の存在に注目しました。人を含めすべての生命・物質は、分子の集合から成り立っています。そうした肉眼では見ることのできないミクロの視点から身体組成を捉えられるように、3Dモデルをパーティクル(粒子)の集合で表現しました」

さらにワイヤレスマウスを導入し、鑑賞者が仮想空間内の自身の視点を自由に変更できるようにした。これらによって、鑑賞者に身体運動に連動した特殊視覚効果を与えるとともに、自身の身体や身体運動によって発生するさまざまな3DCGの変化を自由視点で鑑賞することを可能にした。「自分自身の身体に直結した視覚情報を自由な視点で見る」という、現実世界では得られない視覚体験を提供することに成功したといえる。

仮想空間内でのアバター間の

パーソナルスペースを研究

「最先端の情報技術は、多くの場合、社会や産業に応用することを目的に開発が進められますが、アートの文脈で情報技術を用いることで、新しい視点から情報技術の発展の可能性が見えてくるのではないかと考えています。それを模索していきたい」と、尼岡教授は研究への思いを語る。

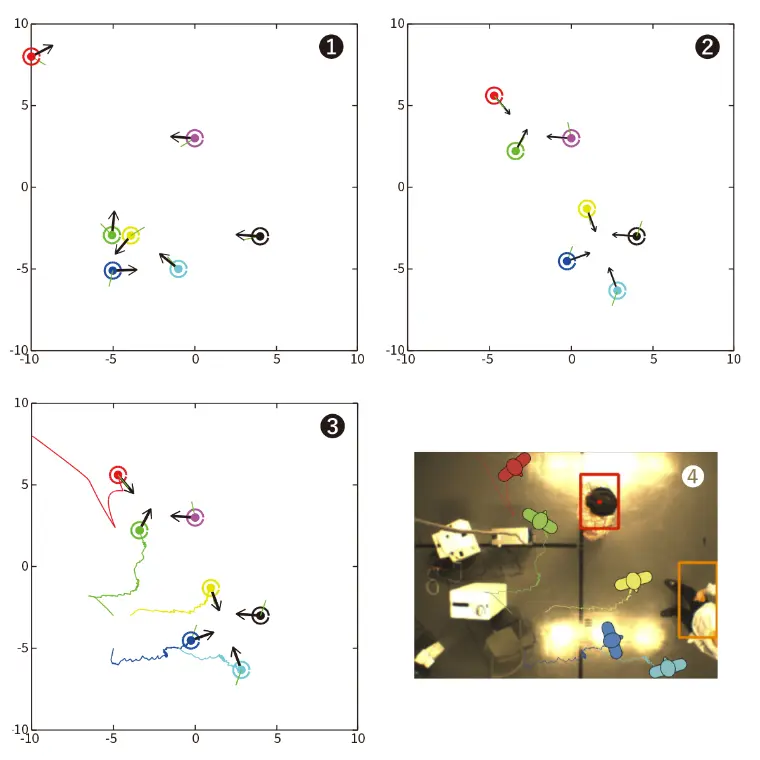

アート作品の制作に留まらず、技術的な側面からも、情報技術の研究に取り組んでいる。最近の研究成果の一つが、「パーソナルスペースベースの非言語コミュニケーションのシミュレーション」の構築だ。「人にはそれぞれ、他者に踏み込まれると不快に感じる距離があり、そのパーソナルスペースを互いに守ることで、円滑なコミュニケーションが成り立っています。そうしたパーソナルスペースを仮想空間でも実現し、仮想空間内でユーザーの関係性に基づく快適な空間構築に寄与できないかと考えました」

文化的背景や性別、年齢などの属性を考慮し、パーソナルスペースの数学的モデルを構築。仮想空間内で、それぞれの属性に従ってパーソナルスペースを生成・可視化するシステムを開発した。今後も多様な手法で、情報技術の可能性を探求していく。

尼岡 利崇

情報学部 情報学科

教授/博士(学術)

インタラクティブメディア研究室

専門分野

ヒューマンインターフェース・インタラクション、エンタテインメント・ゲーム情報学

キーワード

インタラクティブシステム、インタラクティブアート

研究室HP

明星大学情報学部 尼岡研究室教員情報

明星大学教員情報 尼岡 利崇日本の大学・大学院で海洋学を学んだ後、研究で得たデータを社会に伝える方法を探し、米国・ニューヨーク大学の大学院へ進学した。2012年、同大学が開催する「ITP Camp」に参加して感銘を受け、2024年には、学生4名を引率して参加した。

2025年3月掲載

*内容・経歴は取材もしくは執筆時のものです。