多摩地域まち歩き #02

日野市は水の都

用水路めぐり

建築学部・深井准教授×もんでんゆうこさん

建築計画、都市計画を研究する深井准教授と、多摩地域で活躍するアーティスト もんでんゆうこさんが建築学部の視点で学生とまちを歩くシリーズ。今回は「水の郷100選」にも選ばれている日野市内に残る用水路を巡りました。

深井准教授教えて日野のまちの近代化と維持される近世の遺産・水路を歩く

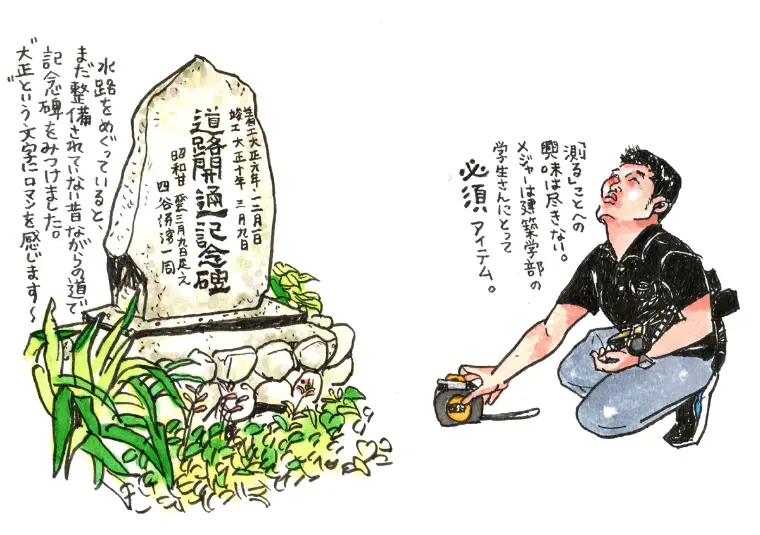

日本の都市は近世までは水路によって支えられていました。現代のような水道がない時代、飲料や農業の用水をどのように確保するのかは都市にとって非常に大切なことでした。全国各地で水路が作られていましたが、近代の都市整備とともに多くが姿を消しました。

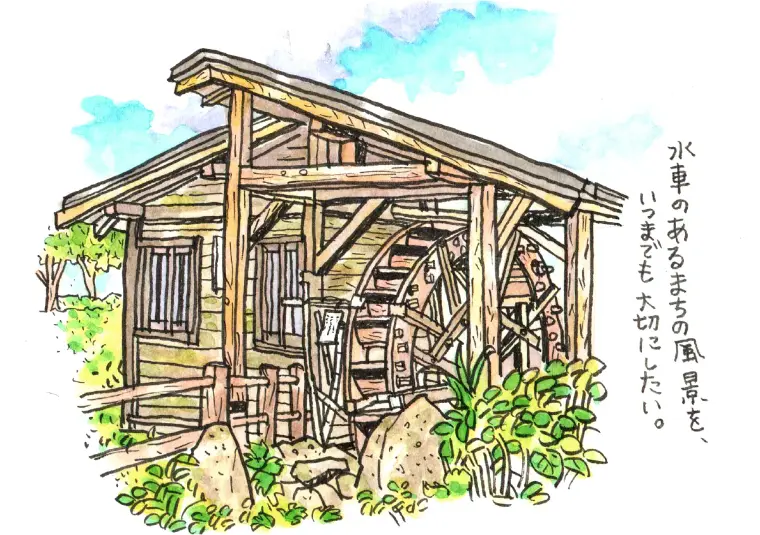

日野市にも多摩川や浅川からの取水や、180箇所あるとも言われる台地からの湧水によっても形成される水路が総延長170kmにも及び、市内に張り巡らされています。日野の水路も近代化の過程で減少し、残った水路もかつてはひどく汚れてしまっていましたが、市や市民らの努力によってきれいな水辺空間が再生され、まちなかを水路が走る独特な風景が形成されています。

今回はそんな水路や水路によって作られる微地形*1を見ながら水路の跡をたどって水の都と言われる日野のまちを歩きました。

*1 一般的な地形図には現れない高低差など

もんでんさんが聞くQuestion & Answer

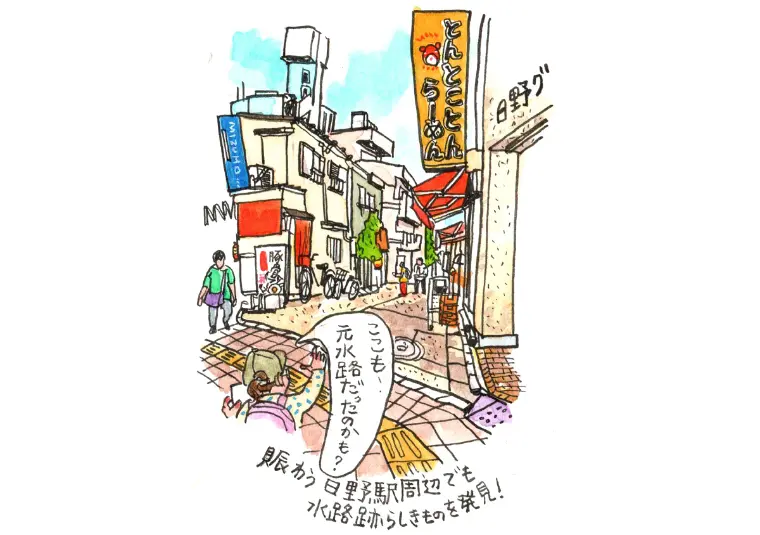

元水路、なぜわかるのですか!?

建物が建っていない線状の不自然な空地や水路に架けたコンクリートの蓋、越水時に住宅などを守るための護岸など、水が流れている・流れていた痕跡を見つけられると水路だということがわかります。

日野市の水路群は観光資源になりますか?

触れられる・見られる水路は観光資源になり得ます。大きな水路では福岡県・柳川など、小さな水路では岐阜県・郡上八幡などが観光資源としていますし、日野市も同様に国交省の水の郷100選に選ばれています。

水路または元水路脇に丸石が積まれているのが目立ちます。なぜ丸い石が多いのでしょうか?

石で作るのが最も原始的な護岸の作られ方ですが、入手しやすいものが丸石のため、簡易的に作ると丸石の積み石になります。

いくつか交わる水路の周りに植樹など整備されていますが、何か水路との関係があるのでしょうか?(よそう森公園)

よそう森公園は、周辺地域の区画整理事業の際に、水路の分岐となる地点に水路や農地を身近に感じてもらう空間として整備されました。水路のまち・日野として親水空間となっています。

日野市に多く水路がのこるのはなぜでしょうか?

東京はもともと水路の多い都市ですが、多くは開発により暗渠(あんきょ)化されています。日野市は特に多摩川・浅川に囲まれた低地を農地とし、水路が張り巡らされています。他の地域ほど開発されずに残されているものが多いです。

道路の傾斜と水路にはどのような関係がありますか?

自然水流は低いところに流れますので多くは傾斜した窪地に水路ができます。何もないけど傾斜している道路は水路が関係していることが多いです。

川と水路の違いはなんですか?

定義によって異なりますが、一般的には自然に作られた流れが川であり、人工的に作られたものが水路といわれます。

標識(積2t)と水路には、どのような関係があるのですか?

水路に蓋をした暗渠(あんきょ)を道路にしている場合、蓋の保護のために重量制限を設けていることが多いです。都内にいくつかある水道道路などでも水道管の保護のため重量制限を設けているところがあります。

今回のまち歩きで、新しい道路と古い道路を見比べると、昔の道路と比べ新しい道路は風情がなく面白味がないです。区画整理の必要な範囲(どこまで必要なのか)などはあるのでしょうか?

防災上や都市計画上の道路整備などが必要なところで区画整理が行われます。

深井 祐紘

建築学部 建築学科

准教授 /博士(工学)

建築計画研究室

専門分野

建築計画、都市計画

キーワード

郊外住宅地、マンション建替え、団地再生

研究室HP

深井研究室/明星大学建築計画研究室教員情報

明星大学教員情報 深井 祐紘専門は建築計画・住宅地計画。研究室では学生とともに建築や都市の使われ方、人の居方などを中心に様々なものを見学している。研究は郊外住宅地や集合住宅などについての持続可能性について行っている。

もんでん ゆうこ

線画家

これまで金融機関や多摩動物公園などのメインビジュアルを担当する。2019年より動物・平和をテーマに作品制作を始める。近年は壁画、ショーウィンドウペイントなども手掛け社会、暮らしを豊かにするアート制作を模索している。日野市内にアトリエを構える。

2025年3月掲載

*内容・経歴は取材もしくは執筆時のものです。